El CONICET presentó sus investigaciones sobre China

Para su simposio interdisciplinario denominado “China-América Latina en el contexto geoeconómico global: Recursos estratégicos y desafíos del desarrollo”, el organismo nacional de ciencia y tecnología convocó a varios de sus investigadores a presentar ponencias. Abrió con una conferencia magistral de Diana Tussie.

Fueron dos jornadas, martes y miércoles de esta semana, donde temas como la transición hegemónica, la cuestión energética, las relaciones birregionales, el mundo empresarial y otros fueron abordados por los cientistas sociales del CONICET y por académicos chinos que participaron en forma virtual desde su país.

Presentado el simposio y la conferencia inaugural por el responsable del Programa para el fortalecimiento de la investigación y la cooperación con China/Asia en Ciencias Sociales y Humanidades de CONICET, Víctor Ramiro Fernández, la académica de FLACSO Diana Tussie disertó sobre “China y América Latina en el escenario de las transformaciones globales: perspectivas y dinámicas económico-políticas”.

Tussie, directora del Área de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, comenzó con referencia a momentos “decisivos y parte aguas” que sucedieron apenas en las últimas semanas, reflejadas por ejemplo en la 80 Asamblea General de la ONU. “Vivimos un exterior estructurante, un remolino de intereses, incentivos y preferencias” que alteran el curso de la política y la economía internacionales. “Estamos ante el juego estratégico de Estados Unidos y China; ya lo sabíamos, pero la novedad es que sucesos recientes lo ponen en la vidriera como nunca antes”, interpelando a países como Argentina, a América Latina y al mundo en general.

La investigadora de CONICET/FLACSO citó, además de la caja de resonancia de la ONU, el anuncio de China ante la Organización Mundial del Comercio de dejar de ser considerado país en desarrollo, una decisión de “alto impacto” para los flujos mundiales. Y consideró que todo eso se da en el marco de “un regreso de la historia en una etapa de post hegemonía, con un poder en ascenso y alternativo (China) en lo comercial, tecnológico y crediticio”.

“Es un momento de la historia fascinante. En 1989, cuando cayó el Muro de Berlín, o en 1991 cuando se acabó la URSS, por supuesto significaron un cambio del mundo. Pero esto que estamos viendo antes nuestros ojos debe ser dimensionado en toda su magnitud”, sostuvo.

Tussie se preguntó “cuán violenta y cuánto margen de maniobra deja a países como Argentina esta competencia hegemónica en términos de desarrollo?”.

Al presentar el ascenso de China, historizó datos de su PBI, el combate a la pobreza, la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, su política exterior de bajo perfil hasta hace muy poco o, entre otros capítulos, el lanzamiento de su iniciativa la Franja y la Ruta y los cuantiosos fondos que involucra para “una nueva conectividad, distinta a la que se proyectó luego de la Segunda Guerra Mundial”. En ese sentido, recordó que cuando se creó el Banco Mundial tras los acuerdos de Bretton Woods, en el marco del Plan Marshall, se hizo “sobre la base de ideas latinoamericanas, por ejemplo de Raúl Prébisch, que querían un banco de desarrollo latinoamericano, que sin embargo debió esperar una década y medio más y se creó (el BID, que Tussie ha estudiado mucho en sus investigaciones) por razones geopolíticas, como la Revolución Cubana”, para tratar de asistir lo social en la región. Sin embargo, dijo, “el BID tuvo siempre un sesgo más comercial o interno de los países, nunca uno de conectividad ni de integración entre países latinoamericanos, como ahora propicia China para América Latina, por ejemplo con obras como el puerto peruano de Chancay o su posible conexión interoceánica con puertos de Brasil, como se proyecta”.

China, además, dijo “va construyendo una narrativa de política internacional nueva, no solo en Latinoamérica y el Caribe, también en África, obviamente en Asia, en sus planteos de multilateralidad o su otra iniciativa, de Comunidad de Desarrollo Compartido.

“Igual que con el BID, los Bancos de Desarrollo de Asia y de África tuvieron la impronta de Japón y del Reino Unido y Francia respectivamente, también por razones geopolíticas. Del mismo modo, vemos que ahora el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura o el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS atienden cuestiones de la geopolítica y de la nueva hegemonía en cuestión. La Franja y la Ruta ofrece otra conexión al mundo, distinta” a la del escenario post 1945.

En definitiva, concluyó, se asiste en el siglo XXI a una “nueva geografía, una hegemonía que se frena (la de EE.UU.) y otra en alza (la de China) con mucha paciencia”. Preguntada luego sobre la validez del concepto de hegemonía, respondió que “hoy hay una hegemonía en disputa. Hasta ahora habíamos tenido hegemonía sin ella”.

En los paneles de los dos días participaron los investigadores del CONICET Máximo Badaró (IDAES/UNSAM) sobre “¿Qué es lo chino de las empresas chinas que operan en Argentina?: el caso de la minería de litio”, Sol Mora (IIP/UNSAM) sobre “Capitales chinos en la agricultura argentina y gobernanza de los sistemas alimentarios” e Ignacio Sabbatella (FLACSO), acerca de la “Transición energética en China: ¿“leapfrogging” del carbón hacia las renovables?”, con moderación de Silvia Gorenstein (CEUR – CONICET).

En el segundo panel del primer día lo hicieron luego Juliana González Jáuregui (FLACSO), “Minerales estratégicos, electromovilidad y transición energética: implicancias sociales, demográficas y económicas”; Stella Juste (CISOR), “Periferias en transición: la producción de litio en provincias argentinas, China como socio y el rol del Estado argentino”; Agustina Marchetti (UNR), “El rol de China en la industria de vehículos eléctricos en el marco de la transición energética global. El desafío de la electromovilidad en Argentina en el siglo XXI” y Nuria Giniger (CEIL), “La hegemonía empresaria en crisis: ¿existe un management chino?”. Moderó Florencia Rubiolo (CIECS).

El miércoles fue el turno de otros dos paneles. En el primero se habló de “China en el escenario internacional: ¿qué rol en América Latina?” con los expositores Cao Ting (Fudan University) y Yiqing Xie (Shanghai Academy of Social Science) moderados por Luciana Guido (CEUR) y Gonzalo Ghiggino (CIECS).

Y luego vino una conferencia magistral de cierre sobre “China y América Latina: desafíos ante las transformaciones en el (des)orden global” a cargo de Célio Hiratuka (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) moderada por Ramiro Fernández (IHUCSO -UNL).

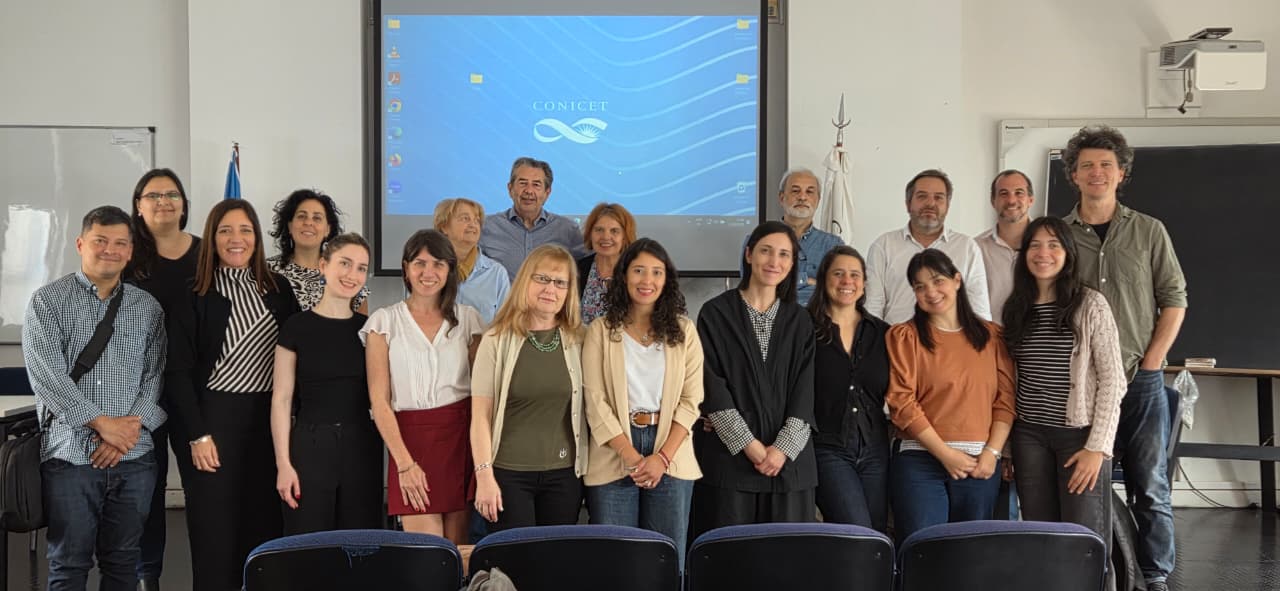

Como mesa de conclusiones, primero Fortunato Mallimaci (CEIL UBA) sintetizó la importancia de los debates aportando nuevos interrogantes sobre el momento actual, indagando sobre cómo fortalecer este tipo de programas de articulación con China decidido por la directiva del CONICET, acompañado por colaboradores que ayudaron en las ponencias y en la organización, como Verónica Giordano (IEALC UBA) y Ghiggino (ambos en línea) y, en el auditorio de Saavedra 15 (foto de arriba, junto con Mallimaci), de izquierda a derecha, Juste, Verónica Flores, Florencia Satori, González Jáuregui y Luciana Denardi, quienes completaron la jornada contando los proyectos que tienen en marcha los investigadores y becarios del organismo enfocados en China.

Al final, el cierre corrió por cuenta de Víctor Ramiro Fernández acompañado por Claudia Figari, directora del CEIL-CONICET, y Pablo Lavarello del CEUR-CONICET.

.

PUBLICAR COMENTARIOS